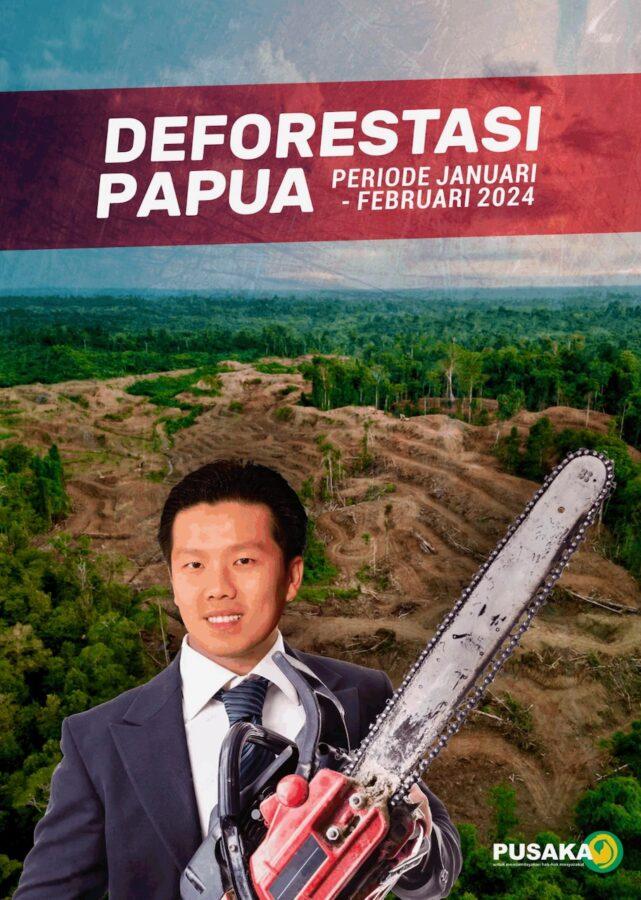

Ekspansi bisnis perkebunan kelapa sawit besar-besaran dan izin konversi hutan terluas untuk bisnis minyak kelapa sawit di daerah Papua terjadi pada periode Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (2009 – 2014), luasnya mencapai 900.291 hektar atau 9002,91 km2 dan kawasan hutan sasaran terluas berada di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan sekarang. Tanah Papua menjadi impian dan sasaran para investor dan perusahaan transnasional.

Pengusaha asal Sumatera Barat dan pemilik Menara Group, Chairul Anhar, mengklaim memiliki izin konversi hutan seluas 2800 km2 dan/atau luasnya lebih dari 25 persen dari total luas izin yang diterbitkan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan saat itu dan politisi PAN hingga saat ini. Luas izinnya melebihi empat kali luas Provinsi DKI Jakarta seluas 661,5 km2. Hutan tempat hidup bagi Suku Awyu akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah, yang akan dioperasikan tujuh perusahaan, yakni PT Megakarya Jaya Raya (MJR), PT Kartika Cipta Pratama (KCP), PT. Graha Kencana Mulia (GKM), PT Energi Samuderan Kencana (ESK), PT Trimegah Karya Utama (TKU), PT. Manunggal Sukses Mandiri (MSM) dan PT Nabati Usaha Mandiri (NUM). Dalam perkembangannya kepemilikan saham perusahaan telah beralih ke pemilik baru, dijual ke perusahaan lain yang beralamat di Timur Tengah, Singapura dan Malaysia.

Operasi Proyek Tanah Merah yang akan menghancurkan hutan Papua ini terungkap mempunyai banyak masalah hukum, skandal korupsi dan melibatkan aktor pejabat dan konglomerat (the Gecko Project dan Tempo, 2018), misalnya dokumen AMDAL tidak ada, penggunaan tanda tangan pejabat yang dipalsukan dan tipu daya pemberian uang dengan motivasi perolehan dukungan masyarakat, tidak ada negosiasi dan persetujuan bebas masyarakat, dan sebagainya. Masyarakat adat Awyu di Distrik Kia, Jair, Mandobo dan Fofi, berkali-kali melayangkan surat protes dan bertemu pemerintah menyampaikan sikap penolakan terhadap operasi perusahaan. Pemda Boven Digoel bahkan mencabut izin usaha perkebunan dari beberapa perusahaan dan dialihkan kepada perusahaan baru (2015).

Awal tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan surat keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang mencabut izin konsesi ratusan perusahaan di Indonesia, termasuk tujuh perusahaan dalam Proyek Tanah Merah. Selanjutnya Menteri LHK mengeluarkan Keputusan Nomor: SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Megakarya Jaya Raya (MJR) dan keputusan Nomor: SK.1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022, Penertiban dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Kartika Cipta Pratama (KCP), kedua putusan ini tertanggal 14 November 2022. Salah satu dalil yang digunakan Menteri LHK bahwa tindakan hukum penertiban izin sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemenuhan Nationally Determines Contribution (NDC) dan Paris Agreement, untuk mengendalikan deforestasi.

Perusahaan PT MJR memiliki izin konsesi kawasan hutan seluas 39.505 hektar dan PT KCP seluas 39.338 ha, Namun sejak 2012 hingga 2022, keduanya hanya berhasil membuka lahan dan mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 8.130 ha. Pada Maret 2023, perusahaan MJR dan KCP menampik putusan penertiban izin usaha dan menggugat putusan Menteri LHK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Masyarakat adat Awyu terdampak dan pemilik tanah yang berada pada areal konsesi perusahaan sepakat dengan kebijakan KLHK yang menertibkan dan mencabut izin perusahaan. Mereka tidak setuju dengan rencana dan operasi perusahaan karena berdampak pada kehidupan dan lingkungan hidup. Mereka turut melakukan perlawanan dengan menjadi Tergugat Intervensi II pada dua gugatan tersebut, yakni Maximus Nawisi/Aisano dan Adolfinas Sifi, asal Kampung Afu, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, melawan perusahaan kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (MJR), dan Gergorius Yame, Fidelis Misa, Barbra Mukri dan Paskalis Mukri, asal Kampung Yare, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, melawan PT Kartika Cipta Pratama (KCP).

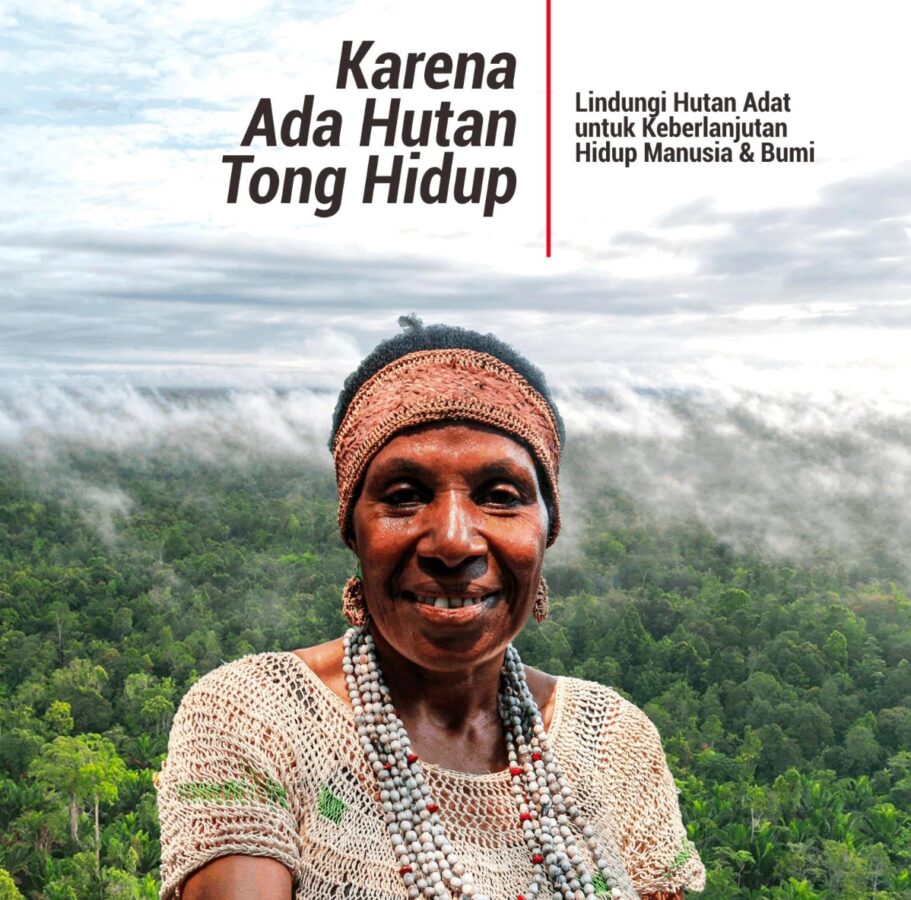

Barbra Mukri, perempuan Suku Awyu, mengungkapkan manfaat hutan dan tanah adat sebagai ruang penghidupan bersama marga, dimanfaatkan untuk berburu binatang liar, berkebun, mengambil hasil hutan pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi, dan pengembangan pengetahuan adat. Hutan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang apabila dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit maka akan menghilangkan fungsi dan daya dukung lingkungan alam.

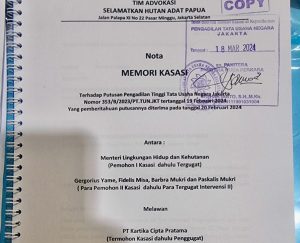

Majelis Hakim PTUN Jakarta (September 2023) dalam putusannya menolak gugatan perusahaan MJR dan KCP, dan Penggugat Intervensi II atas nama koperasi Yefioho Dohona Ahawang. Putusan ini memberikan harapan dan upaya negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Namun perusahaan PT MJR dan KCP tetap melawan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Rapat musyawarah Majelis Hakim PT TUN Jakarta (Februari 2024) mengabulkan permohonan banding perusahaan PT MJR dan PT KCP, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan menyatakan tidak sah Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Megakarya Jaya Raya dan keputusan Nomor: SK.1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022, Penertiban dan Penataan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Kartika Cipta Pratama.

Atas putusan Banding ini, suku awyu melalui kuasa hukumnya Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mengajukan kasasi, hal serupa juga dilakukan KHLK. Koalisi menilai pertimbangan dalam putusan banding bertentangan dengan gerakan reforma agraria. Memori Kasasi terhadap dua perkara yang diputuskan PT TUN Jakarta telah disampaikan pada Senin, 18 Maret 2024 melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kekeliruan mendasar majelis hakim banding dalam putusan adalah termenologi “hak hutan” kepada negara. Hakim menilai jika negara melepaskan kawasan hutan sama dengan melepaskan “hak hutan” sehingga negara tidak memiliki ikatan lagi terhadap hutan dan tidak berwenang untuk kembali menata sebuah kawasan yang bukan berstatus hutan. Pertimbangan hakim ini kembali menghidupkan asas domein kolonial Belanda. Asas Domein mengatur negara adalah sebagai organisasi kekuasaan publik sekaligus sebagai badan hukum perdata pemilik tanah. Kolonial Belanda menganggap bahwa hutan dan hasil hutan merupakan domeinnegara, yang kemudian menetapkan wilayah Hindia Belanda dalam kepemilikan”, jelas Tigor Hutapea, salah satu kuasa hukum dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Pertimbangan majelis hakim banding ini bertentangan dengan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam konstitusi diatur hak menguasai negara, mahkamah konstitusi melelui putusan Nomor 001-002-022/PUU-I/2023 memberikan interprestasi perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan oleh publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Kuasa Hukum, Tigor Hutapea, menjabarkan bahwa rakyat secara kolektif dikontruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuutsdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheerdaad) dan pengawasan (toezichtoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bertuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengelurkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif), fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share holding) dan/atau melalui keterlibatan dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara C.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaannya itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawaan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/ atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

“Berdasarkan argumentasi diatas konstitusi negara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak memperkenalkan kepemilikan (eigensdaad) hak hutan bagi negara. Negara diberikan fungsi untuk mengatur dan mengurus untuk kemakmuran rakyat”, tegas Tigor Hutapea.

Dalam dokumen memori kasasi yang telah disampaikan, koalisi ingin Para Hakim Agung memperbaiki kekeliruan hermeneutika hak hutan dalam putusan banding Pengadilan Tinggi. Tindakan negara melakukan penertiban dan penataan hingga pencabutan izin oleh negara dalam gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya telah tepat sesuai dengan kewenangan yang diberikan UUD 1945.

Kami berharap Hakim Agung dalam kasasi memperbaiki kekeliruan putusan banding, kemudian mengambil putusan yang memperhatikan berkeadilan bagi masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Ank, Mar 2024